Les églises et chapelles

BELLECHASSAGNE (église Saint Georges)

L'église a conservé du XIIIe siècle son portail à décor de chapiteaux à crochets. Selon l'état des lieux dressé au XVIIIe siècle, elle avait perdu son voûtement, les baies avaient été fermées par des fagots de paille, elle ressemblait à une grange, sous sa "méchante toiture de chaume". C'est aujourd'hui un modeste édifice à clocher-mur et à chevet plat, couvert d'ardoises.

A l'intérieur, plafond lambrissé, maître-autel néo-gothique sur lequel on a replacé deux statues plus anciennes : une Vierge à l'enfant et un Saint Georges, dûs à un atelier d'Ussel.

BONNEFOND (église Saint Médard)

Cet édifice présente toutes les caractéristiques des modestes édifices gothiques de la région : clocher-mur, chevet plat, chapelles latérales formant faux-transept.

Le courageux et généreux abbé Sabeau releva à ses frais en 1757 la voûte du sanctuaire qui s'était effondrée (date sur la clé de voûte) puis consolida la façade occidentale (porte d'entrée datée 1778). Le voûtement fut repris avec un grand soucis archéologique : il s'harmonise parfaitement avec celui des deux autres travées d'origine de la nef. Le pignon du clocher fut de nouveau restauré en 1884, un occulus fut percé pour éclairer la tribune et le vieux toit de chaume fut remplacé par de l'ardoise de Travassac.

Le choeur abrite une émouvante Vierge de piété en pierre polychrome de la fin du XVe siècle (classée Monument Historique) et deux statues de Saint Médard en bois doré (Inscrites à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) et de Saint Roch.

BUGEAT (église Saint Pardoux)

L'église (en partie classée Monument Historique) est le principal monument de Bugeat. Le chœur polygonal et les chapelles latérales ont conservé leur voûtement des XIVe et XVe siècles. Ce sont les parties les plus anciennes. Les voûtes à liernes et tiercerons de la chapelle nord retombent sur des culots scupltés, tandis qu'à celle du sud, les nervures entrent en pénétration dans le mur. Les voûtes de la travée occidentale des la travée se sont effondrées au XVIIIe siècle (clé de voûte transformée en bénitier); la façade occidentale et la porte d'entrée ont été refaite à cette époque.

Parmi le mobilier, on peut noter une très belle cuve baptismale en granite (classée Monument Historique) estimée comme datant du XIIe ou XIIIe mais dont il semblerait qu'elle soit plutôt gallo-romaine et retravaillée au XIIe ou XIIIe, à décor de fenestrage, rappelant les crêtes des châsses émaillées contemporaines. A voir également les statues du XVIIe siècle de Saint Jean Baptiste de Saint Pardoux (Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) et de Saint Blaise. Deux panneaux sculptés représentent Saint Pierre et Saint Paul et sont les vestiges d'un tabernacle dû à Buxeraud, maître-sculpteur à Limoges.

CHAVANAC (église Saint Jean-Baptiste)

La paroisse appartenait à l'ordre de Malte. Le commandeur de Bellechassagne était le seigneur spirituel et temporel de l'église et prélevait ses dîmes. Construite au XIIIe, cette église est dédiée à Saint Jean-Baptiste comme beaucoup de sanctuaires élevés par les moines-soldats, elle conserve un charme certain malgré sa toiture d'ardoise un peu raide (elle était autrefois couverte en chaume).

Portail à frise-chapiteau d'origine s'ouvrant au nord. Reconstruction partielle vers 1648 (date inscrite sur le côté sud). A l'intérieur, persistent des traces d'arrachement des nervures de l'ancien voûtement d'ogives. Le tabernacle du maître-autel (fin XVIIe ou début XVIIIe siècle), qui souffre d'un mauvais bariolage. A voir surtout la célèbre statue de Salomé portant la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau (classée Monument Historique) en calcaire polychrome du XVe siècle. Son surnom de la "Dansarelle" lui vient de ce qu'elle obtint, par la dans qu'elle fit devant le roi Hérode, la mort par decollation du Précurseur du Christ. Salomé est ici présentée sous l'aspect d'une jeune limousine porttant coiffe et corsage à lacet.

GRANDSAIGNE (église dédiée à la Vierge)

La première mention d'une église en ce lieu remonte à l'an 936, date à laquelle le vicomte d'Aubusson là cède au monastère de Tulle. Solidement ancrée dans le sol dont elle épouse le dénivelé, l'église paroissiale actuelle est dédiée à la Vierge et à Saint Eutrope et Saint Roch, ses patrons secondaires. De la fin de la période romane, elle conserve un intéressant chevet polygonal, percé de baies cintrées à profil légèrement brisé. Le voûtement de la nef s'est effondré pour une raison et à une date qui restent inconnues. Deux chapelles latérales couvertes d'ogives ont été ajoutées au XVe ou au XVIe siècle.

Le chœur conserve quelques vestiges de boiseries et de sculptures des XVIe et XVIIe siècles, mais le plus bel ornement de l'église est une châsse-reliquaire, dite de Saint Eutrope, classée Monument Historique, car elle contenait des reliques de ce saint, en émail champlevé, travail limousin du XIIIe siècle. A noter également une statue de Saint Marguerite d'Antioche en calcaire su XVe ou XVIe siècle, reposanr sur un dragon mais hélas, mutilée.

LESTARDS (église Saint Martial)

L'église était autrefois dédiée à Saint Antoine, abbé et patron de l'ordre, elle est aujourd'hui dédiée à Saint Martial. Depuis longtemps vidée de son mobilier, c'est un édifice simple et austère. Un récente restauration lui a rendu sa toiture de chaume des origines (elle est l'une des dernières églises en Europe a avoir un toit de chaume), qui met en valeur son bel appareil de granite. Elle a été dotée de vitraux modernes. Sa construction remonte au XVe siècle, mais son clocher et sa façade occidentale ont été repris au XIXe siècle. Elle est épaulées d'épais contreforts, ce qui lui a permis sans doute de conserver ses voûtes d'ogives avec de beaux chapiteaux à crochets. Quelques dalles funéraires prises dans le dallage à l'intérieur et à l'extérieur (à l'emplacement de l'ancien cimetière) perpétuent le souvenir des des religieux qui vécurent et moururent en ces lieux.

LESTARDS (Chapelle de la Bussière)

Cette petite chapelle autrefois couverte de chaume date des XVe et XIXe siècles, elle est ornée d'une émouvante Vierge de pitié polychrome classée Monument Historique. Dédiée à Notre Dame des Sept Douleurs, la chapelle est un lieu de pélerinage très fréquenté le jour du 1er mai.

MILLEVACHES

L'église fut détruite en 1871 par un violent incendie qui se propagea dans le village de maison en maison par les toitures de chaume. Elle fut reconstruite entre 1872 et 1874, dans le style néo-roman par un architecte corrèzien, Brugère, avec un clocher-mur, portail et porche en plein cintre. La voûte en briques, mal conçue, s'effondra. Elle a été remplacée par un lambris. Dans la chapelle nord, se trouve un tableau représentant Sainte Agathe, peint par Madame de Fossa (don de l'Etat en 1875)

PEROLS SUR VEZERE : (église Saint Côme et Saint Damien)

L'église paroissiale, dédiée à Saint Côme et Saint Damien, a été reconstruite dans le style néo-roman par l'architecte Bardon en 1898, sur l'emplacement d'un église d'origine médiévale, dont il subsiste un chapiteau daté 1502 et faisant office de bénitier.

A l'intérieur, on remarquera quelques éléments provenant de l'ancien édifice : deux statues des patrons de l'église dans leur robe de médecins, portant boîte à médicaments et palme du matyr, en bois polychorme du XVIIe siècle (Inscrites à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques); une Vierge de pitié du XVIe siècle (Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques); un buste-reliquaire de Saint Germain en bois (Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) et un médaillon en bois polychrome sculpté représentant le sacrifice d'Abraham (Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques).

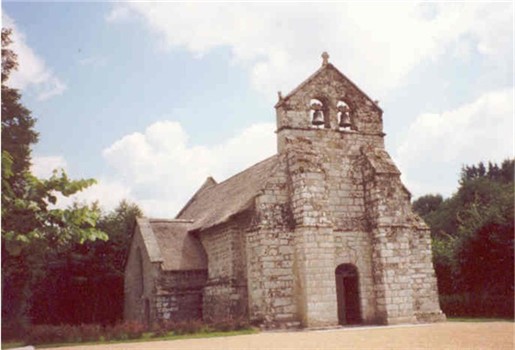

PEROLS SUR VEZERE : (chapelle Saint Léonard)

Cette modeste chapelle fut église paroissiale suite à la création de la Commune de Barsanges après la Révolution, mais très vite rattachée à Pérols. Cette chapelle se remarque par un portail très sobre du XIIe siècle ainsi que par son clocher-mur à deux baies. Voir à l'intérieur une remarquable cuve gallo-romaine provenant du site des Cars et remployée en cuve baptismale (Classée Monument Historique).

PEYRELEVADE : LA CHAPELLE DU RAT

Le toponyme du "Rat" vient du patois lou ro qui signifie le rocher.

Le chemin sous les hêtres vous mènera du village du Rat jusqu'à la chapelle, véritable plaisir pour les sens (surtout à la saison des myrtilles). Après une petite marche vous accédez à la chapelle et au promontoire encombré de rochers; le tout étant dominé par une crois de granit, sise sur l'un des impressionnants rochers.

Nous sommes là dans la partie la plus septentrionale de la Corrèze, limitrophe de la Creuse, d'où la vue très dégagée sur ce département voisin est superbe.

La petite chapelle dédiée à Saint Roch, dont les structures remontent sans doute au XVIIe siècle, a été en partie restaurée au XIXe siècle. Abritée sous de grands arbres, c'est un modeste( voire minuscule) édifice de granit en parfaite symbiose avec la minéralité du site.

Chaque année en août, la messe est dite en plein air à l'occasion de la Saint Roch. Cette messe était très fréquentée, surtout pour la bénédiction des chiens de chasse.

PRADINES (église Saint Georges)

L'église paroissiale conserva son toit de chaume jusqu'en 1908, date à laquelle on la couvrit d'ardoises.Son clocher-mur a été récemment reconstruit dans le style ancien. Seul subsiste le voûtement d'ogives du beau chevet polygonal, reposant sur une épaisse banquette de moellons en saillie. Ailleurs, les voûtes se sont effondrées, sans doute anciennement puisque dès 1624, on la dit "tombant en ruines". Son portail d'entrée, ouvrant au côté sud, est en arc brisé avec des tores retombant sur es masques sommairement sculptés (peut être du XIIIe siècle). A l'intérieur, on peut voir quelques culots sculptés dans la chapelle sud, représentant des dragons et des anges ailés.

SORNAC

L'église, Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, occupe le centre du bourg. A son chevet, s'étendait autrefois le cimetière sur une vaste surface laissée vacante par son déplacement en 1881. Son ancienne croix a été adossée au mur est de l'église. L'édifice a été construit à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. La nef qui se développe sur quatre travées est couverte d'une voûte en berceau. Une cinquième travée constitue le chœur à chevet plat. L'église compte aussi trois chapelles latérales, un clocher-mur à trois baies, un élégant portail çà frise-chapiteau (datant peut-être de la fin du XVe siècle) caractéristique des portails limousins gothiques (proche de celui de Saint Setiers). A la fin du XVIIIe, l'église couverte en chaume est déclarée dans un grand état de délabrement. Elle fut restaurée au XIXèsiècle, une partie des murs fut remontée et elle fut dotée d'une toiture en ardoise corrézienne épaisse, taillée en écaille. Près du portail, se trouve une intéressante croix de mission en fer forgé, portant le date de 1820 et les Instruments de la Passion (échelle, tenailles, marteau...) accompagnés du soleil et de la lune. A l'intérieur, se trouve un maître-autel de la fin du XIXe siècle et un siège de célébrant de style Louis XV.

SAINT GERMAIN LAVOLPS (église Saint Germain)

Cette église paroissiale, à clocher-mur, a été presqu'entièrement reconstruite en 1875. Seul son portail, très simple, semble avoir été conservé. L'architecte chargé des travaux au XIXe siècle justifiait l'augmentation des coûts par le fait qu'il avait trouvé des murs bâtis non avec du mortier de chaux et de sable mais avec de la terre seule. A l'intérieur, on peut découvrir un ensemble de vitraux réalisés en 1930 par le maître-verrier de Limoges Francis Chigot : Baptême du Christ, Saint Germain et Saint Pierre, ainsi qu'une statue de saint Michel terrassant le dragon, dans un art populaire naïf.

SAINT MERD LES OUSSINES (église Saint Médard)

L'église, située au centre du bourg, fut une dépendance de la commanderie maltaise de Bellechassagne. Elle a subit d'importantes modifications de structure suite à un violent incendie qui l'endommagea en 1838. L'architecte Loiselot transforma en 1897 la dernière travée de la nef : il remplaça l'ancien clocher-mur par un clocher-tour, plus approprié au goût du jour et déplaça le portail du nord au côté ouest. Le reste de l'édifice remonte au XIIIe siècle avec ajouts des chapelles latérales au XVe, XVIIe et XIXe siècles. Au côté nord, à l'extérieur est accolé un enfeu (classé Monument Historique), monument sépulcral d'un membre de la famille des Assis.

A l'intérieur, une statue de Saint Médard, évêque datant du XVIe ou XVIIe (classée Monument Historique) ainsi qu'un panneau peint par le peintre Jaloustre en 1672, représentant la Vierge du Rosaire (classé Monument Historique) se laissent découvrir.

SAINT MERD LES OUSSINES : Chapelle de Fournol

La chapelle dédiée à la Vierge était sous la dépendance de la Commanderie de la Vinadière (canton de Treignac). Elle a conservé son voûtement d'ogives et quelques croix maltaises en décor de chapiteau. Une autre croix maltaise est en décor du socle de la croix monumentale du XVIe siècle qui se dresse près de la chapelle.

SAINT REMY (église Saint Rémy)

Située au centre du petit bourg, cette église donna son nom à la paroisse puis à la commune ; elle est considérée comme l'une des plus jolies petites églises rurales du plateau. Construite à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, elle conserve de cette époque une abside semi-circulaire décorée d'une corniche à modillons, surélevée au XVIIIe siècle. La nef ne comporte que deux travées, mais elle a été agrandie en largeur par le percement de ces murs, ce qui a permis l'adjonction de quatre chapelles latérales au XVe ou XVIe siècle, formant comme des collatéraux à la nef. Le clocher-mur a été doté d'un porche qui abrite un intéressant, quoique modeste portail à voûssures se prolongeant dans les piédroits, sans solution de continuité, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de chapiteau ou de frise-chapiteau. Il est sans doute de la même date que les chapelles.

A l'intérieur, le chœur est structuré par une série d'arcatures romanes. Le sol conserve un remarquable dallage de granite dans lequel sont insérées des dalles funéraires dont celle d'un prêtre , datée de 1637. Le mobilier est modeste : deux statues d'évêque du XVII ou XVIIIe siècle et la copie d'une Adoration des Bergers d'après Palma le Vieux (don de l'État en 1866).

SAINT SETIERS (église Saint Sagittaire)

L'église paroissiale du XIIIe siècle se compose d'une nef à trois travées avec deux chapelles latérales formant un faux transept, d'un chœur à chevet plat et d'un élégant clocher-mur à trois baies en pinacle portant trois cloches. Le portail du XVe ou XVIe siècle à frise-chapiteau porte un blason (lion rampant très érodé) et décor de fleurette dans les voûssures, encadré de deux niches. A côté du portail, on remarque une belle croix de granite avec Christ, du XVIIe siècle, dont on trouve une réplique en bois à l'intérieur de l'édifice.

Le voûtement intérieur n'est pas d'origine et les baies ont été dotées de vitraux réalisés dans l'atelier Saint-Blancat de Toulouse en 1900-1901. L'un d'eux représente Saint Sagittaire en habits de moines; A voir surtout, le buste-reliquaire (Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) de ce dernier "Saint à Rubans" du Limousin. Tous les ans, le dimanche précédant le 13 mai, le buste ceint de rubans multicolores est porté en procession jusqu'à la petite chapelle édifiée sur l'emplacement où le saint est supposé avoir vécu. Une messe est dite en plein air puis le cortège se dirige vers une bonne fontaine où les rubans sont bénis. Découpés et partagés en petits morceaux, ils sont censés, de même que l'eau bue ce jour là, protéger de toutes les maladies pendant l'année.

TARNAC (église Saint Georges et Saint Gilles)

Ce bel édifice classé Monument Historique présente la particularité de de deux vaisseaux accolés. A une nef romane terminée par un chevet polygonal (peut-être anciennement), on a ajouté au XIVe siècle une deuxième nef gothique à trois travées, terminée par un chevet plat à l'est et par un clocher-mur à l'ouest. On accède à l'intérieur par un beau portail à frise-chapiteau ouvert au nord, encadré de deux bas-reliefs remployés de la partie romane, représentant Saint Georges à cheval et un prélat bénissant un laïc. A l'intérieur, le retable du XVIIe siècle dédié aux patrons de l'église complété de panneaux sculptés représentant des scènes de l'enfance du Christ, est classé Monument Historique. Sur la voûte du chœur, , une peinture murale du XVIIe siècle représente Saint Jean l'Evangéliste et l'Aigle.

TOY VIAM (église Saint Jean le Majeur)

L'église est un modeste édifice à clocher-mur, doté de deux travées dont les voûtes d'ogives du XIVe siècle se sont effondrées. Seule partie remarquable, les vantaux de la porte d'entrée (Inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques), sont sculptés de façon naïve et charmante, selon la tradition orale, par un curé desservant la paroisse. Le battant de gauche présente trois scènes de l'Ancien Testament : le Sacrifice d'Abraham, Moïse devant le Serpent d'Airain, et l'Arche d'Alliance ; le battant droit présente trois scènes du Nouveau Testament : la Flagellation du Christ, sa Crucifixion et eu dessous, la Vierge et Saint Jean au Calvaire.

VIAM (église Saint Martin)

L'église a été récemment restaurée, car malgré les consolidations intérieures, les voûtes pesaient sur les murs qui menaçaient de déverser. L'édifice, construit sans doute au XIIe siècle, puis revoûté à la fin du XIVe siècle, n'a, fait remarquable, jamais été pourvu de chapelles latérales. Il s'ouvre à l'ouest par un beau portail à frise-chapiteau et compte quatre travées couvertes d'ogives, la dernière constituant le choeur à chevet semi-circulaire. On peut également trouver d'intéressants chapiteau à crochets et boules. Le mur nord est complètement aveugle, comme souvent dan sles petites églises rurales de la montagne.